Статьи

Чем знаменит профессор Олег Владимирович Николаев

Что общего между естествоиспытателем Андреем Тимофеевичем Болотовым (1738–1833) и выдающимся отечественным хирургом-эндокринологом Олегом Владимировичем Николаевым (1903–1980)?

Что общего между естествоиспытателем Андреем Тимофеевичем Болотовым (1738–1833) и выдающимся отечественным хирургом-эндокринологом Олегом Владимировичем Николаевым (1903–1980)?

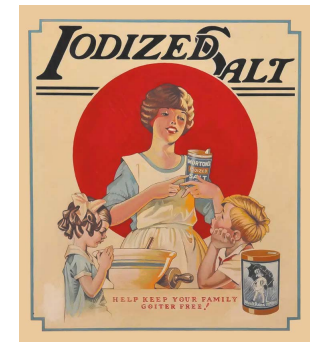

Первый научил россиян есть картошку, решив проблему продовольственной безопасности страны на века вперед. Второй заставил соотечественников посыпать эту самую картошку йодированной солью, избавив их от эндемического зоба, угрожавшего интеллектуальному и физическому потенциалу народонаселения России.

ОГРОМНОЕ НАСЛЕДИЕ

Наследие Олега Владимировича Николаева огромно, хотя поиск в интернете привел меня всего лишь к короткой биографической заметке о нем в Большой медицинской энциклопедии (БМЭ) да нескольким статьям с его упоминанием, из которых только одна, юбилейная, оказалась более или менее информативной. В Википедии он не упоминается, что неудивительно, ведь это отечественный ученый. Мало того, даже фотографии О.В. Николаева по поисковому запросу найти не удалось: он ушел из жизни в доцифровую эпоху, а выкладывать в сеть снимки учителя его ученики почему-то не спешат. Мне посчастливилось обнаружить одну-единственную фотографию нашего героя, черно-белую, официальную, довольно низкого качества.

Все это наводит на грустные мысли о том, как быстро стираются из истории лица знаменитых людей и забываются их бесценные заслуги. По следам прошлогоднего 120-летнего юбилея в начале 2024 года организовали Николаевскую школу эндокринной хирургии, но сведений о человеке, в честь которого она названа, и который действительно был, как сказано в БМЭ, «выдающимся отечественным хирургом-эндокринологом, основоположником национальной эндокринной хирургии», в интернете не прибавилось. Нет ни воспоминаний коллег из серии «знаете, каким он парнем был!», ни звонких цитат, ни фотографий у микрофона или в полевых условиях многочисленных экспедиций, в операционной, дружеском или семейном кругу…

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

Олег Владимирович Николаев родился в Казани 20 февраля 1903 года по старому стилю (5 марта — по новому). Отец был доктором, и сын продолжил врачебную династию, поступив на медицинский факультет 1-го МГУ, или первого меда, как это учебное заведение именуют до сих пор, несмотря на неоднократную смену названий. Годы учебы запомнились лекциями и практическими занятиями под руководством профессора, а с 1925 года — академика Николая Константиновича Кольцова (1872–1940), чье имя ныне носит Институт биологии развития РАН. Н.К. Кольцов — один из создателей отечественной школы физико-химической экспериментальной биологии, первооткрыватель внутриклеточного цитоскелета, автор гипотез о матричном синтезе хромосом и их эпигенетических изменениях. Ему же принадлежит гипотеза о химическом и радиационном мутагенезе как факторах изменения генома и движителях эволюции. Словом, не человек, а легенда!

Другим учителем Николаева был не менее знаменитый академик Николай Нилович Бурденко (1876–1946), под руководством которого вчерашний студент практиковался сначала в общей, а затем и в нейрохирургии по окончании института в 1924 году. Во время Великой Отечественной войны по поручению H.Н. Бурденко О.В. Николаев руководил клинической группой по испытанию отечественного пенициллина во фронтовых условиях и даже заведовал отделением Центрального института нейрохирургии (1943–1945), где впервые применил внутриартериальное введение сульфидина при абсцессах мозга. А до того в 1942 году в звании военного врача второго ранга работал хирургом-консультантом эвакогоспиталей Челябинска (впоследствии Николаеву присвоили звание подполковника медицинской службы запаса). Но все-таки главным делом его жизни была не нейрохирургия, а эндокринология.

Еще в 1931 году Олег Владимирович возглавил хирургическое отделение Государственного института экспериментальной эндокринологии Наркомздрава РСФСР (впоследствии носившего название Всесоюзного института экспериментальной эндокринологии), которым руководил более четырех десятилетий—по 1974 год.

ГЛАВНЫЕ ЗАСЛУГИ

К самым ярким достижениям О.В. Николаева как хирурга-эндокринолога относятся:

- создание оригинальной методики субтотальной субфасциальной резекции щитовидной железы без перевязки ее артерий при диффузном токсическом зобе (1951), широко применявшейся в отечественной и мировой практике в силу ее технической простоты и доступности обычным хирургам, при этом удавалось избежать типичного осложнения подобных операций — повреждения возвратных нервов;

- разработка методов предоперационной подготовки больных с тиреотоксикозом при тимолимфатическом статусе (состоянии организма, характеризующемся патологической гиперплазией вилочковой железы);

- выполнение первой операции по удалению опухолей коры и мозгового вещества надпочечников, в частности феохромоцитомы, в 1940 году (третий успешный опыт подобного хирургического вмешательства в стране), создание новой классификации таких опухолей;

- первые операции по поводу инсулинпродуцирующих опухолей поджелудочной железы: в 1950 году Николаев выполнил вторую такую операцию в СССР у больного с инсулиномой;

- идея и реализация оригинального способа экстраперитонеального удаления инсулином с локализацией в хвосте поджелудочной железы;

- разработка хирургического лечения болезни Иценко — Кушинга, первичного гиперпаратиреоза и опухолей хромаффинной ткани.

ПОЛНОЦЕННАЯ СОЛЬ

ПОЛНОЦЕННАЯ СОЛЬ

Первые научные исследования эндемического зоба в Советском Союзе были начаты профессором Николаевым в начале 1930-х. Он предпринял целый ряд экспедиций в эндемичные по йоду районы, а в 1938 году защитил докторскую диссертацию «Материалы к патогенезу и этиологии эндемического зоба». Вместе с коллегами Олег Владимирович запустил то, что сейчас назвали бы пилотной программой, а именно—исследование частоты встречаемости заболеваний щитовидной железы и йододефицита в Кабардино-Балкарии, тогда еще автономной области, а не республике. Оказалось, что эндемическим зобом здесь страдают 26 % мужчин и 69 % женщин. Ученый предложил ввести обязательные поставки местному населению йодированной соли (которую он называл полноценной, поскольку она содержит жизненно важный йод), а также препаратов йода. За неполные семь лет эксперимента заболеваемость зобом в КабардиноБалкарии упала до 0,9 %.

Потребовалось почти четверть века, чтобы в СССР наконец развернулась масштабная кампания по борьбе с эндемическим зобом. С 1956 года соль начали йодировать в обязательном порядке, используя в пищевых производствах и продавая в магазинах. Была организована и сеть зобных диспансеров. Таким образом, Олег Владимирович внедрил в стране модель профилактики йодного дефицита по типу практиковавшейся в Швейцарии, особенно в ее горных кантонах с условиями, приближенными к таковым в Кабардино-Балкарии. Это стало блестящей победой советского здравоохранения! Уже в 1957 году в Советском Союзе было всего 5 % граждан с пальпируемым зобом. По инициативе профессора Николаева ту же самую модель взяли на вооружение Югославия, Чехословакия и другие страны Восточной Европы. Сегодня она используется в 112 государствах.

К началу 1970-х правительство СССР объявило о победе над эндемическим зобом. Систему учета его случаев ликвидировали в том же году, а в 1980-х свернули систему зобных диспансеров, преобразовав их в эндокринологические центры. Как оказалось, с ликвидацией поспешили. Впрочем, и на Западе в те годы тоже царила ошибочная уверенность, что зоб побежден и остался лишь в странах третьего мира.

В 1990-е солевые производства в бывшем СССР были приватизированы, поставки йодированной соли многократно сократились. В результате уже в 1999 году россияне стали получать в три раза меньше йода с пищей, чем необходимо. Сегодня эндемический зоб диагностируется у 1,2 % населения России, а йодированную соль потребляют менее трети наших соотечественников. Более 2 миллионов граждан нашей страны наблюдаются у эндокринологов с опухолями щитовидной железы, а у более чем 4 миллионов диагностирована патология паращитовидных желез.

Возвращаясь к фигуре О.В. Николаева, стоит упомянуть, что он был главным редактором журнала «Проблемы эндокринологии и гормонотерапии» (1955– 1963), членом правления Московского (с 1946 года) и членом президиума Всесоюзного (с 1962 года) обществ эндокринологов, редактором отдела «Эндокринология» БМЭ. Под руководством Олега Владимировича успешно защитились 22 аспиранта и 10 докторантов. Профессор Николаев опубликовал свыше 250 научных работ, включая 10 монографий по хирургической эндокринологии. Вот названия некоторых из них: «Эндемический зоб» (М., 1949, 1955); «Хирургия эндокринной системы» (М., 1952); «Болезни щитовидной железы» (М., 1961, совместно с профессором Исааком Борисовичем Хавиным); «Гормонально-активные опухоли коры надпочечника» (М., 1963, совместно с профессором Евгением Ивановичем Таракановым); «Феохромоцитома» (М., 1965); «Инсулома» (М., 1968, совместно с профессором Эдуардом Германовичем Вейнбергом); «Итоги изучения эндемического зоба и борьбы с ним в Кабардино-Балкарской АССР» (Нальчик, 1968, совместно с Аркадием Марковичем Ремизом); «Кортикостерома» (М., 1970, совместно с Виленом Исааковичем Керцманом); «Заболевания щитовидной железы у детей» (М., 1972); «Гиперпаратиреоз» (М., 1974, совместно с В.Н. Таркаевой).

За выдающийся вклад в развитие отечественной медицины и здравоохранения О.В. Николаев удостоен звания заслуженного деятеля науки РСФСР, награжден орденом «Знак Почета» и высшей наградой СССР—орденом Ленина, а также значком «Отличнику здравоохранения» и Золотой медалью ВДНХ.

Ирина Ковалева

Читайте также

- Подходы к интенсификации терапии сахарного диабета 2-го типа: цена потерянного времени

- Современные вызовы в терапии сахарного диабета 2-го типа

- Хроники времени: 10 лет возможностей

- Сахарный диабет и нарушения ритма сердца

- Место семаглутида в болезнь-модифицирующей терапии сахарного диабета 2-го типа

- Смарт-технологии в современном управлении сахарным диабетом